空气能热泵的初始投资成本明显高于传统采暖设备,这是阻碍消费者选择的首要障碍。一套完整的家用空气能热泵系统(包括主机、末端设备和安装费用)通常在2-5万元之间,是传统燃气壁挂炉的2-3倍。

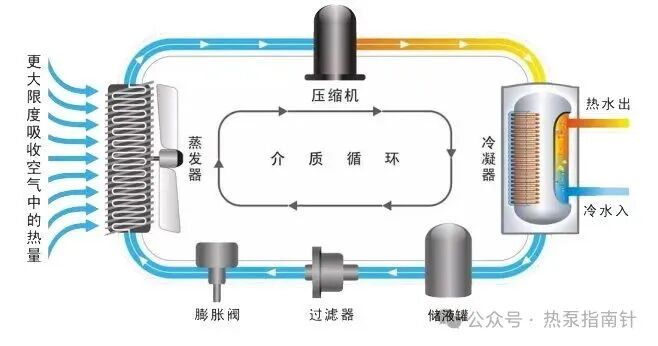

从技术原理来看,空气能热泵系统复杂度较高,需要压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等精密部件,这些核心部件的成本占整机成本的60%以上。特别是高效变频压缩机和智能化控制系统,其技术门槛和生产成本都相对较高。

图片来源:空气能原理

图片来源:空气能原理在实际案例中,北京某小区2022年进行"煤改电"改造时,居民需要自行承担部分设备费用。虽然政府提供了补贴,但每户仍需支付8000-12000元,这让部分经济条件有限的家庭望而却步。调研数据显示,有超过35%的潜在用户因初始投资过高而放弃选择空气能热泵。

解决方案方面,行业正在通过技术创新和规模化生产来降低成本。采用模块化设计、推动核心部件国产化、发展租赁和能源合同管理等新模式,都是有效的破局之道。预计随着产业规模的扩大和技术成熟度的提高,未来3-5年内空气能热泵的初始投资成本有望降低20%-30%。

低温环境下制热效率衰减是空气能热泵在北方地区推广面临的最大技术难题。当环境温度低于-5℃时,传统空气能热泵的制热效率(COP值)会出现明显下降,有些产品在-15℃环境下COP值甚至低于2.0,能效比大幅降低。

技术原理上,这个问题源于两个方面:一是低温环境下空气中可用热量减少,蒸发温度降低导致压缩比增大;二是室外机容易结霜,需要频繁进行除霜操作,除霜过程中不仅不制热还要消耗热量。

图片来源:剖析空气能热泵原理图解

图片来源:剖析空气能热泵原理图解辽宁沈阳某小区在2021年安装了某品牌空气能热泵,在-20℃的极端天气中,实测COP值仅为1.8,虽然仍比直接电加热节能,但远低于产品标称的3.5-4.0的能效值。用户反映在这种情况下室内温度只能维持在16-18℃,舒适度明显下降。

目前行业主要通过两种技术来解决这个问题:喷气增焓技术和变频技术。喷气增焓技术通过中间补气增加压缩机排气量,提高低温下的制热效率;变频技术则通过提高压缩机转速来增加制热量。采用这些技术的产品在-15℃环境下仍能保持2.0以上的COP值,但成本也相应增加15%-20%。

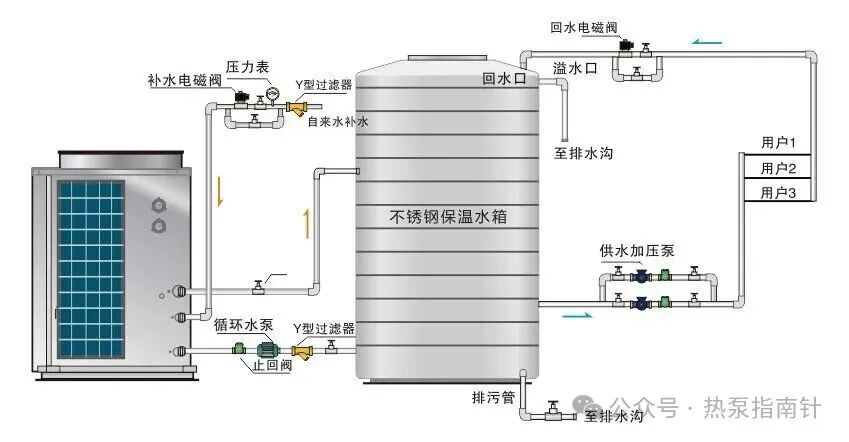

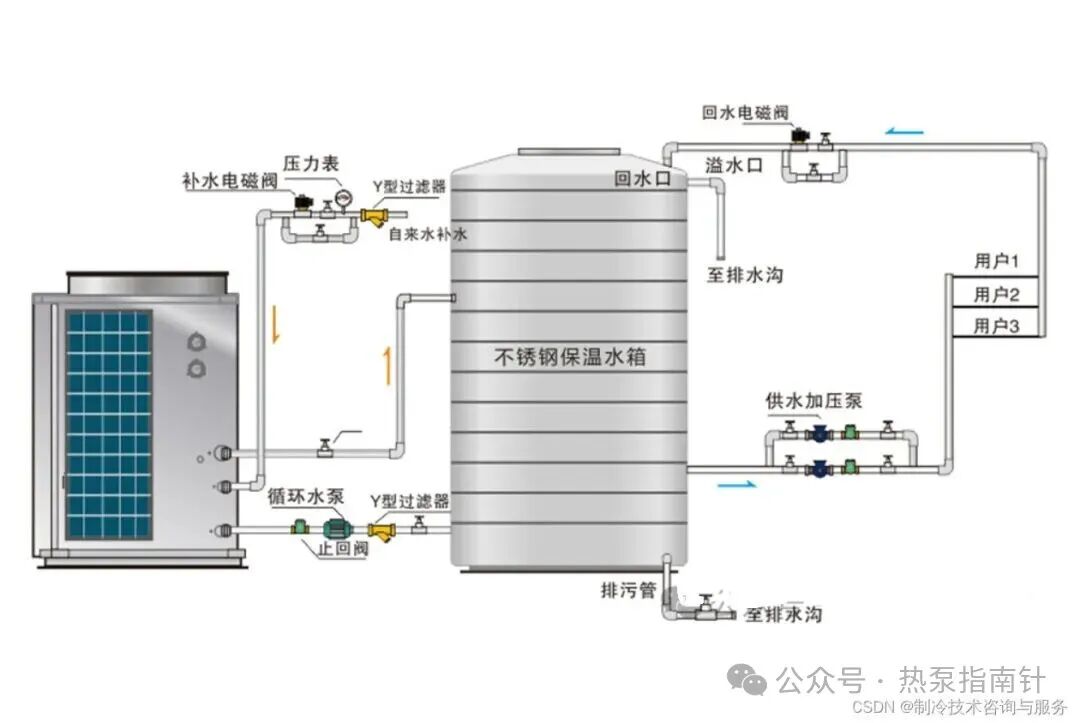

空气能热泵系统的性能发挥很大程度上依赖于专业的设计和安装。"三分产品,七分安装"是这个行业的真实写照。安装不当不仅影响系统效率,还可能造成设备损坏和安全隐患。

安装复杂性体现在多个方面:主机位置选择需要考虑气流组织、噪音影响、维护空间;管道系统设计需要计算阻力损失、确定管径大小;末端设备配置需要与建筑特性和用户需求匹配;电气系统连接需要符合安全规范。调研显示,超过40%的用户投诉与安装问题相关。

图片来源:空气能热泵供暖系统安装图纸

图片来源:空气能热泵供暖系统安装图纸山东青岛一个别墅项目就曾因安装问题导致系统性能不佳。安装团队未充分考虑主机与水箱的高差,导致水泵扬程不足,热水循环不畅。最终需要重新设计安装方案,增加了30%的改造成本。这类案例在行业中并不罕见。

解决方案包括制定严格的安装规范、加强安装人员培训认证、推广标准化安装工艺、发展预制化集成化系统。行业领先企业已经开始提供"设计-安装-调试"一体化服务,通过专业化服务来确保系统性能。政府部门也在推动安装资质认证和施工标准制定,提升行业整体安装水平。

空气能热泵运行时的噪音问题是影响用户体验的重要因素,特别是在居民密集区和夜间运行时。压缩机的机械噪音、风机的空气动力噪音以及制冷剂流动产生的噪音,都可能对周围环境造成干扰。

技术层面上,噪音主要来源于三个方面:压缩机振动产生的低频噪音、风机旋转产生的空气流动噪音、制冷剂脉动产生的流体噪音。这些噪音通常在50-65分贝之间,相当于普通谈话的音量,但在安静的夜间环境中仍然显得突出。

某北京小区就曾因噪音问题引发邻里纠纷。用户安装的空气能热泵室外机夜间运行噪音达到55分贝,虽然符合国家标准的60分贝限值,但影响了隔壁邻居的休息。最终需要通过加装隔音罩和调整安装位置来解决问题。

降低噪音的技术措施包括采用变频压缩机避免突然启停、使用涡旋压缩机代替活塞压缩机、优化风机叶片设计降低空气动力噪音、增加减震装置和隔音罩等。目前主流品牌的静音型产品已经能够将噪音控制在45分贝以下,接近室内环境背景噪音水平。

空气能热泵系统需要较多的安装空间,这是很多城市用户面临的实际问题。室外机需要足够的通风空间和维修通道,水箱需要专门的设备间,管道系统需要布置空间。

对于室外机而言,需要保证前后左右都有足够的空间:通常要求前部留出1.5-2米的通风空间,后部留出0.5-1米的维修空间。这对于空间紧张的城市住宅来说是个挑战。水箱和设备间也需要占用一定的室内空间,通常需要2-4平方米的面积。

北方某地改造项目中,就曾因空间问题导致项目延期。超过20%的项目因为找不到合适的安装位置而放弃使用空气能热泵,最终只能选择其他供暖方式。这种情况在空间受限的城市环境中相当普遍。

解决方案包括开发紧凑型产品、推广分体式设计、利用建筑闲置空间、发展社区集中供暖模式。一些创新产品与建筑一体化设计,大大减少了对空间的需求。社区集中供暖模式则可以通过集中安装减少对单个用户空间的影响。

化霜问题是空气能热泵在低温高湿环境下面临的特有挑战。当室外机换热器表面温度低于露点温度且低于0℃时,空气中的水分会在翅片表面结霜,影响换热效率,需要定期进行化霜操作。

从技术原理看,化霜过程实质上是将制冷循环反向运行,从室内侧吸取热量来融化室外机的霜层。这个过程通常需要5-15分钟,期间系统不仅不制热,还要消耗电能来化霜,影响用户的供暖体验。

山西某用户反映,在冬季阴雨天气中,空气能热泵每运行40-60分钟就需要化霜一次,化霜期间室内温度下降2-3℃,特别是对没有蓄热功能的系统,温度波动更加明显。这种情况在长江流域冬季经常出现。

改善化霜性能的技术措施包括优化化霜控制逻辑、采用智能除霜算法、增加蓄热装置、开发抑霜涂层技术等。先进的智能除霜系统通过监测室外温度、湿度、翅片温度等多个参数,准确判断结霜情况,减少不必要的化霜操作,将化霜频率降低30%以上。

消费者对空气能热泵技术的认知度和信任度不足,是影响市场推广的重要因素。很多消费者对这项新技术缺乏了解,存在各种误解和疑虑,担心技术不成熟、效果不理想、维护麻烦等问题。

市场调研显示,只有不到30%的消费者对空气能热泵有基本了解,大部分消费者仍然倾向于选择传统的燃气壁挂炉、锅炉或空调采暖。特别是在二三线城市和农村地区,认知度更低。

河北某县在推广"煤改电"时,就遇到了村民的抵触情绪。很多老年人对新技术持怀疑态度,担心"天上不会掉馅饼",认为空气能热泵不如烧煤取暖可靠。即使政府提供了高额补贴,仍有部分村民不愿意尝试。

提升认知度和信任度需要多方共同努力:企业需要加强产品宣传和体验营销,通过实际案例展示产品效果;行业协会需要制定统一的标准和规范,提高行业整体水平;政府部门需要加大宣传力度,提供政策支持和补贴激励;媒体需要客观报道,传播科学知识。

空气能热泵系统的售后维修和维护服务专业性参差不齐,是用户普遍担心的问题。由于系统复杂度较高,需要专业的技术人员进行维护和维修,但市场上服务质量和收费标准差异很大。

售后服务问题主要表现在三个方面:一是服务响应速度慢,特别是采暖季出现故障时难以及时解决;二是维修人员技术水平参差不齐,有些维修人员对系统原理不了解,只能进行简单更换;三是收费标准不透明,存在乱收费现象。

山西大同用户就遭遇过这样的困扰:系统在冬季最冷时出现故障,联系售后后等了3天才有人上门维修,维修人员检查后表示需要更换主板,费用高达3000多元,但用户怀疑可能只是小问题。这类事件影响了用户对产品的信任。

提升售后服务质量需要建立完善的服务体系:制定统一的服务标准和收费标准、加强技术人员培训和认证、建立快速响应机制、发展远程诊断和维护技术、提供延保和保险服务。行业领先企业已经开始构建数字化服务平台,通过物联网技术实现远程监控和预警,提高服务效率和质量。

九、与现有采暖/热水系统的兼容与改造困难:旧系统改造的挑战空气能热泵系统与现有采暖/热水系统的兼容与改造是旧房改造中的主要难题。不同建筑采用的末端系统不同(暖气片、地暖、风机盘管等),工作参数和要求也不同,需要针对性地进行改造设计。

改造难点主要包括:现有末端系统与空气能热泵的工作温度匹配问题(传统暖气片需要高温水,而热泵在低温下效率更高)、系统水力平衡调整问题、管道系统改造难度、空间布局限制等。这些因素都增加了改造的复杂度和成本。

北京一个90年代建成的老小区在改造过程中就遇到了这些问题。小区原为燃煤锅炉供暖,采用传统的铸铁暖气片,设计供回水温度达95/70℃。改为空气能热泵后,供水温度最高只能达到55℃左右,导致暖气片散热量不足,室内温度达不到要求。最终需要增加暖气片数量或改为低温供暖末端,改造费用增加了40%。

解决兼容性问题需要采取系统化方案:根据建筑特点和用户需求选择合适的末端系统、开发高温型热泵产品、采用混合能源系统(如热泵+燃气辅助)、进行系统优化设计和调试。对于改造项目,需要进行详细的现场勘察和设计,制定个性化的改造方案。

十、技术种类繁多非专业人士选择困难:产品选择的困惑空气能热泵技术种类繁多,参数复杂,非专业人士很难做出合适的选择。从热源类型(空气源、水源、地源)、功能类型(单采暖、采暖热水一体、冷暖一体),到技术参数(COP值、制热量、适用温度范围等),再到空气能的多种技术路线(喷气增焓、喷液增焓、复叠式、自复叠式、双级、CO2等等)都需要非常专业知识才能理解。

市场上产品种类繁多,质量参差不齐,价格差异很大。普通消费者很难判断产品的真实性能和性价比,容易受到不实宣传的影响,或者为不必要的功能支付额外费用。这种情况在一定程度上阻碍了市场的健康发展。

天津消费者在选购过程中就遇到了选择困难:面对十几个品牌、几十种型号的产品,每个品牌都宣称自己的产品最好,参数标注也不统一,很难进行直接比较。最终只能依靠朋友推荐或者选择价格适中的产品,但使用效果往往与预期有差距。

解决选择困难需要提供清晰的选购指南和评价标准:制定统一的产品性能测试和标注规范、建立第三方认证和评价体系、提供专业的设计和选型服务、发展智能化选型工具和平台。消费者也可以通过咨询专业人士、参考实际案例、了解品牌口碑等方式,做出更加明智的选择。

图片来源:空气源热泵空调VS传统空调区别

图片来源:空气源热泵空调VS传统空调区别空气能热泵作为清洁能源技术的重要代表,其发展前景十分广阔。根据预测,到2032年全球空气能热泵市场规模将达到1154亿美元,亚太地区特别是中国市场将继续保持领先地位。在碳中和目标的推动下,空气能热泵将在建筑供暖、热水供应、工农业应用等领域发挥更加重要的作用。

然而,要实现这一美好前景,需要行业各方共同努力,系统性地解决上述十大痛点。技术创新是基础,需要持续提升产品性能、降低成本和提高可靠性;服务提升是关键,需要建立完善的设计、安装、维护服务体系;用户教育是保障,需要提高消费者认知度和信任度;政策支持是动力,需要提供适当的激励和引导。

对于消费者而言,选择空气能热泵时需要综合考虑自身需求、建筑条件、经济能力等因素,选择合适的产品和服务商。对于从业者而言,需要坚持长期主义,通过技术创新和服务提升来赢得市场信任。对于政策制定者而言,需要制定科学合理的政策体系,促进行业健康发展。

未来3-5年,随着技术的不断成熟和成本的持续降低,空气能热泵将逐步从高端市场向大众市场普及,从采暖应用向综合能源服务拓展。智能化、集成化、个性化将成为产品发展的重要趋势,与太阳能、储能等技术的融合将创造新的应用场景和价值空间。

空气能热泵行业正处在一个关键的发展阶段,机遇与挑战并存。只有直面痛点、创新求变,才能推动行业健康发展,让这项绿色技术惠及更多用户,为节能减排和可持续发展作出更大贡献。

声明:本站文章来源转载仅供参考学习,转载内容合法性不承担保证责任,但将依法配合处理侵权纠纷,转载内容版权归原作者所有,本站已尽力标注来源,若有疏忽请联系更正,如果有侵权请联系我们24小时之内删除13366556600